曹洞宗のお坊さん達にお話しした、画一的な坐禅会からの脱却

先日、大本山永平寺名古屋別院で行われた曹洞宗東海管区教化センターさんの集まりで、講演させて頂きました。タイトルは『お寺を盛り上げる5つのステップ』で、これまでお寺と接点のなかった人とご縁を結び、お寺を中心にした「コミュニティ作り」を行う方法論です。

ほーりーの持ち時間は60分だったため、これまで様々な場所でお話ししてきた『お寺を盛り上げる7つのアクション』を、今回は少し短く再編成しました。ただ単純なショートバージョンだと面白くなさそうだし、聞く側にとっても簡易的なものですよと言われたら、ちょっと嫌な気がします。

なので「アクション」→「ステップ」とタイトルを変え、それぞれのつながりを強調した形にしてみました。その分、資料作りに時間がかかってしまいましたが、まあいいか。

そしてこのブログでは活動報告として、坐禅が持つ新たな可能性について話した部分を紹介します。

檀家さんはとても大切な存在です。ただその檀家さんがこれから少なくなっていく以上、お寺にとって「コミュニティ作り」は仏教を伝える上でも経済的な支えを増やすためにも重要になっていきます。

そしてこうした布教&経営両面において、坐禅はやはり強力です。ただ宿坊研究会で全国300カ寺以上の坐禅会情報(申し込み方法や内容、参加費など)をまとめたほーりーから見ると、一般の方向け坐禅会はまだまだ画一的に感じます。

そこでこの講演では坐禅会に新しい形を生み出し、それをお寺の支えにする方法についても述べてみました。他の禅宗寺院さんでも試して頂けたらと思いますし、坐禅をしない宗派の方もそれぞれ行われている仏教体験に当てはめて頂ければ参考になると思います。

坐禅会の参加費は、全国ほとんどワンコインから抜けていない

日本中の坐禅会情報を見ていて感じることですが、ほとんどの坐禅会は参加費が無料から多くても500円程度となっています。これは写経会(1000~3000円程度が相場)やご祈祷(数千円~数万円が相場)と比べても安い金額です。

もちろん各お寺さんは坐禅会で儲けようとは考えていないでしょうし、写経のように用紙代や奉納料・祈願料といった名目もないので、お気持ち程度というところが多いのでしょう。あと、坐禅会に熱心なお坊さんは、ストイックな方が多いのも関係しているかもしれません。

ただほーりーはもう少し参加費を高額にした、プレミアムな坐禅会作りにチャレンジするのも良いのではと考えています(これまで無料~数百円で行っていた坐禅会をやめろという話ではありません)。

そこで気になるのは、そもそも参加費を数千円から数万円に引き上げた時、その坐禅会に参加される方がいるかどうかです。

このとき参考になるのが、動物園と水族館の価格差です。これは以前、このブログに書いた話ですが、ご興味ありましたらご覧になってみてください。

読むのが大変という方のために簡単にまとめると、水族館の多くは入館料が1000円~数千円に設定されているので経営的にも安定しているが、動物園は数百円でしかないため疲弊しやすいというものです。

ただ日本で最も有名な動物園の一つである上野動物園は入園料が600円のため、他の動物園はこれを上回る金額になかなか設定できません。

ほーりーは本来の価値と値付けされた金額は、けっして同じものではないと考えています。水族館より料金が安いから動物園の方が価値が低いかと言えば、けっしてそんなことはないでしょう。

ただし逆の相関関係はあります。大人のデートスポットと聞かれて動物園より水族館をイメージされる方が多いのは、そのひとつの現れではないでしょうか。

坐禅にも同じことが言えます。例えば少し前ですが、横浜で開かれたアジア太平洋経済協力会議(APEC)首脳会議の時、一緒に来日した各国のファーストレディが鎌倉で坐禅体験されたことがありました。

またスティーブ・ジョブズが熱心に禅を学んだ話は有名ですし、フランスの新聞社で行われた「歴史に残る百の言葉」というアンケートに、日本語から「カミカゼ」「ポケモン」と並んで「ゼン」が選ばれたこともあります。

さらに東京グランドホテルで行われている「Otonami夜の禅体験」は、Otonamiサイトに掲載されている中で参加者満足度ランキングが関東圏内第4位に入りました。こちらは参加費6600円と、他ではあまり見られない高額講座です。

つまりほとんどのお寺が参加費を数百円にしているから価格を上げることは難しいけど、坐禅は本質的にハイクラスなものと認識されています。他の宗派のお坊さんと話をしていても、「禅宗さんは坐禅があるからいいよね」なんて言葉はよく聞きますし。

坐禅やお寺体験に興味を持ちそうなのは欧米豪だけど

そんなわけでここからプレミアムな坐禅会の切り口ですが、これはやはり海外の方を対象にしたものや、個別のプライベート体験がよいと思います。そこでまずは坐禅会の収益化を実現しやすそうな国はどこかという視点から、仮説を述べてみます。

名古屋での講演では、以下のデータを紹介させて頂きました。

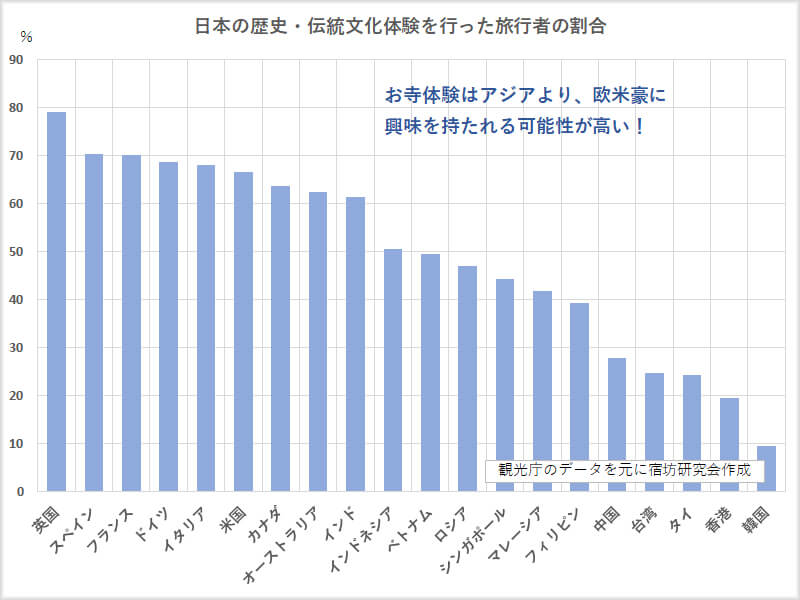

上の図は観光庁が発表しているデータを元に、日本に旅行した方の中で「日本の歴史・伝統文化体験」を行った方がどの程度いたかを国別にまとめてほーりーがグラフ化したものです。

坐禅やお寺体験を行ったという情報があれば一番良かったのでしょうが、さすがにそこまでピンポイントなものはないので、親和性の高そうな日本の体験に注目しました。

そしてこちらを見ると、最も体験したと答えた割合が高かったのはイギリス人です。79.0%の方が何らかの歴史・伝統文化体験を行っています。さらにこれらを体験した方のうち、99.2%もの方が満足したとも回答していました。

またその他の国でも、スペイン、フランス、ドイツ、イタリアといったヨーロッパ各国や、アメリカ、カナダ、オーストラリアはそれぞれ7割前後の方が体験しています。

一方で、中国、台湾、タイ、香港は2割前後です。また韓国は1割を切る水準でした。これは当然と言えば当然ですが、旅行では未知の体験や自分の国でできないことが好まれます。アジア圏より欧米豪といった離れた国ほど、日本文化に興味を持つのは分かりやすい話でしょう。

ただこれだけでヨーロッパの方向けに坐禅会を行えばよいんだねと考えるのは早計です。これらの国は文化的にというだけでなく、地理的にも距離があるので旅行者の絶対数は少なくなります。

逆に中国や韓国からの旅行者は多いので、興味を持つ割合が低くても人数でカバーするかもという考えは成り立ちます。

さらに講演ではここまで突っ込みませんでしたが、ブログを書いているうちに面白くなってきたので、布教と共にお寺を支える経済的な土台になり得るかという面でも考察しました。

これには一人当たりの旅行中支出を用います。これは各国から日本を訪れる際の飛行機・船舶運賃などを除いた日本国内で支払われる金額で、これが多いほど体験に使われるお金も多額になります。このためプレミアムツアーの実施といった、お寺体験の収益化を計る上でも参考値となるでしょう。

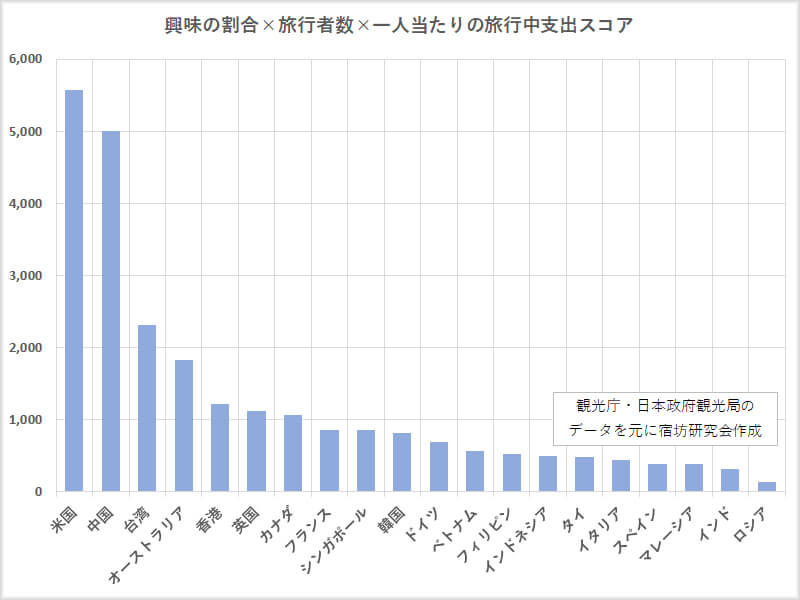

興味の割合×旅行者数×一人当たりの旅行中支出でスコアを算出

そしてここからは私が独自に算出したスコアですが、「興味の割合×旅行者数×一人当たりの旅行中支出」を国別にかけ合わせて計算すると、これからお寺体験をどの国の方向けに作ればよいかの指標になります。

その結果をまとめたものが、以下のグラフです。

こちらを見ると、最も高い数値を示したのはアメリカでした。アメリカからの旅行者は、日本文化への興味度、旅行者数、支出額がそれぞれ高く、総合力で一番に躍り出ています。

続いて2位は中国です。こちらは先に述べた通り日本文化への興味度は高くありませんが、旅行者数が多いことから順位が上がっています。

この二か国を比べると、プレミアムな個別体験を作りやすいのはアメリカ、気軽にできるライトな仏教体験が広がりやすいのが中国と言えるかもしれません。

そしてこのツートップの後に台湾、オーストラリアが続き、香港、イギリス、カナダ、フランス、シンガポール、韓国となっていました。

ということで、、、

こうしたデータを踏まえてまとめるなら、プレミアム体験は英語での提供(アメリカ、オーストラリア、イギリス、カナダなど)がまずはよさそうです。英語は苦手だよ~って方も多いでしょうが、それでも中国語よりははるかに親しみやすいでしょう。曹洞宗ではこんなパンフレットも作られていますしね。

さらに英語圏の方を対象にした坐禅会って、東京や京都でさえ数がかなり限られています。また坐禅自体も法話主体の宗派より、よっぽど言語対応しやすいでしょう。私の知り合いの宿坊はオープンしてから初めてきたお客さんがスペイン人だったけど、身振り手振りで何とか坐禅指導できたと仰っていましたし。

そんなわけで新しい坐禅会を作っていくのは、布教的にも経営的にもインパクトがあるのではないか。そんなお話をさせて頂きました~。