葬儀の小規模化によって、お寺主導のお葬式がやりやすくなってきた

先日、東京でお寺の収入アップをテーマに勉強会兼食事会を開催しました。講師は愛知県愛西市にある大法寺の長谷雄蓮華住職です。

この方は中学生の頃に本堂が火事で焼け、高校を中退されて新宿で飲食店事業を開始。その商売が軌道に乗った後、庫裏と楠のみとなっていた大法寺を復興させたスーパー住職です。しかも檀家数がゼロから1800軒以上に増えていったというから驚きます。

今回はそんな大法寺ヒストリーをお聞きしましたが、その長谷雄住職が現在最も力を入れているものの一つが、お寺主導で行うお葬式です。

お寺でのお葬式は私の周りでも興味を持たれている方が多いですし、今回は長谷雄住職の話をもとにこれから寺葬を進めていく上で追い風になっていく社会の流れをまとめてみました。

寺葬を導入する上で追い風になる3つの社会変化

葬儀の規模が小さくなっている

かつてはあちこちで行われていた大ホールでのお葬式が、最近めっきり少なくなってきました。ほーりーもここ数年で、たくさんの方が出入りする葬儀は1件しか参列していません。

大勢が集まるお葬式は、会場に広さを要求されるだけでなく、駐車場などの付属設備や参列者の案内・誘導、まとまった数の香典返しなど、様々な対応が必要になります。

一方で葬儀が小規模化すると、これらのハードルはぐぐっと下がります。10人に満たない参列者ならたいていのお寺の本堂にも入るでしょうし、家族だけなら専属で受付するスタッフなども不要です。

葬儀が小規模化したことで、お寺が運営面・設備面で主導しやすくなってきています。この点は長谷雄住職も話の中でふれられていました。

技術が汎用化している

現在は様々な技術が、小さなお寺や個人でも使える時代になりました。

例えばパンフレットの制作は無料のテンプレートがインターネット上に多数並んでいますし、印刷も格安で行えます。また外部に発注する場合も、クラウドソーシングでデザインのプロに依頼可能です。

長谷雄住職も大法寺の葬儀やお墓のパンフレットを勉強会で見せてくださいましたが、たくさんの種類が用意されていました。またシールや名刺、ポストカード、クリアファイルなど形状も様々です。

またウェブサイトやSNSは、集客面での大きな入り口になります。ビジネス的な用語を用いるなら、顧客と直接つながれることは大きなアドバンテージです。

実務面でもエンディング産業展に行くと感じますが、現在は葬儀をサポートする様々なサービスがあります。これらを導入していくことで、葬儀で必要なものの大半は手に入るでしょう。

大法寺はキャッシュレスの導入も早かったですが、決済手段の多様化も後押しになるものです。

このように以前は葬儀会社でないと一式そろえることが難しかったものが、現在は簡単に用意できるようになりました。これもお寺が新しく葬儀を始めていく上で役に立つでしょう。

葬儀会社との関係が作りやすくなっている

インターネットの発達は、今まで接点のなかった方とも格段に人間関係を作りやすくしてくれました。

寺葬は全てをお寺の方だけでこなす考えもあるでしょうが、それだとマンパワーが足りなくなりがちです。またご遺体の保全など、素人には簡単にできない技術領域があるとも感じます。

なので全体の主導はあくまでお寺が行いながら、広く葬儀会社と手を結ぶことは一つの方法です。

ということで、、、

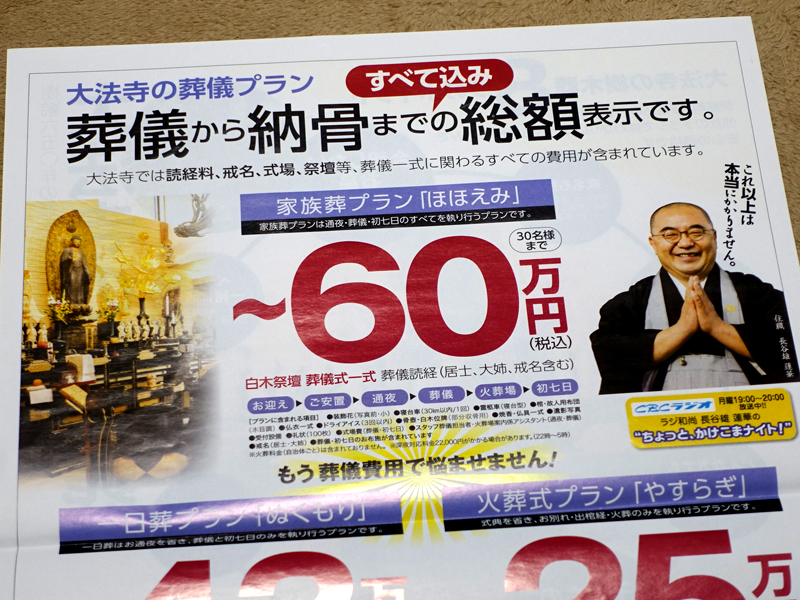

勉強会の中で、下のチラシも大きな話題になりました。

こちらは金額が「~60万円」となっています。念のため書くと、「60万円~」ではありません。

お葬式の金額について詳しい方などほとんどいないし、額も大きいので誰でも不安になるものです。さらに葬儀会社の「○○万円」という広告を見てお願いしたら、終わった後に「それは葬儀一式の金額です(飲食や返礼品、お布施などは別)」と言われてトラブったなんてことはときどき聞こえる話です。

そこでこのチラシのようにMAXの金額が書かれていると、申し込みされる方はとても安心されると仰っていました。

また長谷雄住職のお話しでは、お寺が主導する葬儀は難しいことなど何もなく、やる気さえあれば誰でもできると強調されていました。

ほーりーの感覚ではそれはちょっと言い過ぎかなという気もしましたが、私は僧侶ではありませんし自分で葬儀を行うわけでもないので、実際に行われている方のほうが信憑性はあるでしょう。

そして私は父が亡くなった時に知り合いのお寺の本堂でお葬式をして頂きましたが、よくある葬儀会館などより心がこもったものになったと感じました。やはりお寺という場の力は、ものすごく大きなものがあります。

また別の観点ですが、派遣僧侶サービスに登録して忙しく動き回っているけれど、中抜きも多いので頑張ってもちっともお寺にお金が残らないなんて相談も受けたことがあります。

こうした両者をつなぐ意味でも、お寺主導の葬儀には意義があるのではないでしょうか。

実際に自分のお寺でも行っていきたい、挑戦したいという方がいたら、大法寺に見学に行くのもよいでしょう。集客や実務、様々な仕組みづくりなど、ヒントはたくさん得られると思いますよ。