これからの10年で、都心部と地方のお寺格差は広がっていく

ほーりーがお坊さんの研修会で講師をする時、「お寺は今でも人口増加の恩恵を受けている」という話をすることがあります。

この言葉だけ聞くと、この人は何を言っているんだろうと訝しむ方がいるかもしれません。都市部を除けば「うちの周りはとっくに減っているよ」と思われる人のほうが、多いのではないでしょうか。

しかしそれでも私は、お寺はこれまで人口増加の中にいたと考えています。もしお寺の周りから人がいなくなっているのであれば、それは人口増加ボーナスを相殺して余りある別のマイナス要因があったためです。

例えば北海道登別市では、以下の話をしてきました。

人口減少から高齢者減少へとシフトする登別市でお坊さんに伝えたこと

この内容をまとめると次の通りです。

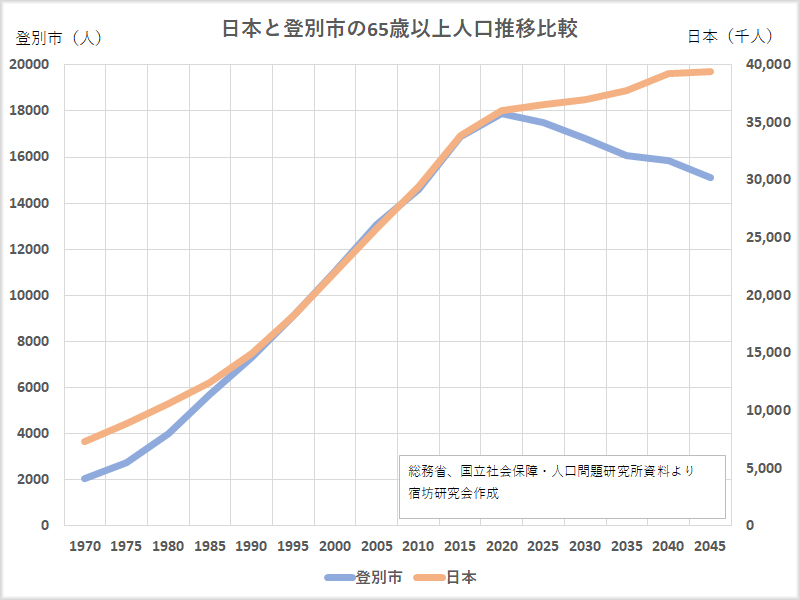

●登別市の65歳以上人口は、近年まで一貫して増え続けていた

●2025年から登別市の高齢者人口が減少を始める

●これによって葬儀や法要などは加速的に減ることになる

グラフも再掲するとこんな形です。日本全体と登別市の傾向を比べると、今までは同じように高齢者人口が増えていました。しかしこれからはワニが口を開いたように、両者が上下に分かれていきます。

これは約7割の市町村が過疎地とされている青森県や本州の最西北端・山口県長門市など、ほーりーが人口推移を調べた他地域でも同じ傾向にありました。

そんなわけで月刊住職の連載にもこの状況を書いたのですが、その基礎資料として47都道府県すべての高齢者人口推移を調べたので、今回はその内容を紹介します。

都道府県別の高齢者(65歳以上)人口ピーク一覧

まず前提ですが、こちらにまとめた情報は国立社会保障・人口問題研究所のデータを元にしています。そこでの人口予測は5年単位で算出されているため、2030年がピークであれば2028~2032年辺りのどこかが該当すると考えてください。

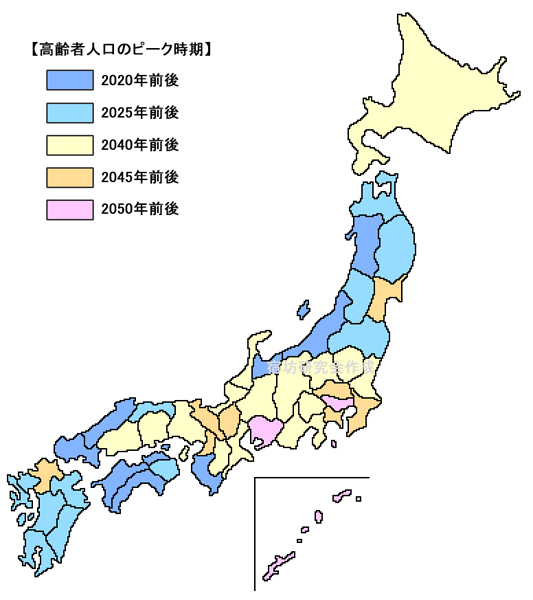

そして全体像を知るために、最初に高齢者(65歳以上)人口のピークを日本地図で色分けしてみました。青系がこれから高齢者が減っていく地域。黄色~赤系はまだしばらく高齢者の増加が続く地域です。

ちなみに下の図は月刊住職にも載せていませんが、この地図作りが記事を書くのに一番時間がかかりました。頑張るところを間違えた気がするけど、まあいいか。

県名でも一覧化しておくと、直近でピークに達するのは以下の県です。

2020年前後 : 秋田、新潟、富山、和歌山、島根、山口、香川、愛媛、高知

2025年前後 : 青森、岩手、山形、福島、鳥取、徳島、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島

ここまでで仙台のある宮城県と博多がある福岡県を除いて、東北、山陰、四国、九州の全てが該当していました。その他に新潟、富山、和歌山も含まれていますね。

一方で他の都道府県は少し間があき、2040年頃までは高齢者が増え続けます。

2040年前後 : 北海道、茨城、栃木、群馬、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、三重、兵庫、奈良、岡山、広島

2045年前後 : 宮城、埼玉、千葉、神奈川、滋賀、京都、大阪、福岡

2050年以降 : 東京、愛知、沖縄

沖縄は少し特殊ですが、それ以外では人口規模の大きな地域ほど、高齢者人口が減りにくいことが分かります。

ということで、、、

これらは都道府県単位の調査なので、内容としてはかなり大雑把です。東京都で考えても23区と多摩地区、島しょ部では状況が異なりますし、他地域でも県庁所在地があるような街と農村地域をひとくくりにはできません。

なので自分の街がどのように推移するかを知りたい場合は、国立社会保障・人口問題研究所が区市町村ごとでも人口予測値を出しているので、そちらをご覧頂く方が確実です。ただそこまで見るのは大変ですので、ここでは全体像を掴みつつ、あとはそれぞれお住まいの街の実態や地方都市からの距離などで調整を計って頂けたらと思います。

そしてここで言いたいことは、2030年代は都心部と地方でお寺の格差がものすごく激しくなることが予想されるというものです。今まで人口が減っていると言いながらもお寺がなんとかやってこれたのは、実は高齢者数だけ見ると全国すべてで増加していたからでした。

しかし2030年代はこの状況が二分化し、高齢者人口が増え続ける地域と減少の始まる地域でぱっくり分かれます。現在でも宗派や本山からの賦課金などで不満の声を聞くことはありますが、今後はこうした違いから意識の分断も起こってくるかもしれません。

宿坊関連で地方のお寺さんと話す機会も多いほーりーとしては、そうした展開を少し心配しています。そしてこのブログで何度も書いている石垣型のお寺設計は、真剣に考えていく時期に来ていると思います。