アンカレッジ『お寺の樹木葬』の10の特徴をまとめました

お寺に特化して樹木葬墓地を造成・販売し、ほーりーが顧問を務める株式会社アンカレッジ。こちらで久しぶりに『樹木葬と終活導入セミナー』が行われることになりました。

今年も春に鎌倉の安国論寺で新規オープンし、今月には千葉県・善照寺で新区画がスタートしました。またそれ以外にも、これまで全国30ヶ寺以上と提携しています。

アンカレッジはもともとお坊さん(東京・道往寺の柏昌宏住職)が作った会社で、檀家さんの少ないお寺をどのように支えていくかに焦点を絞ってお墓作りが行われてきました。そして生まれたノウハウを他のお寺にも連携する形で、ここまで成長してきています。

そんなわけで今回は、『お寺の樹木葬』の特徴を10項目にまとめて紹介します。

アンカレッジのお寺の樹木葬 10の特徴

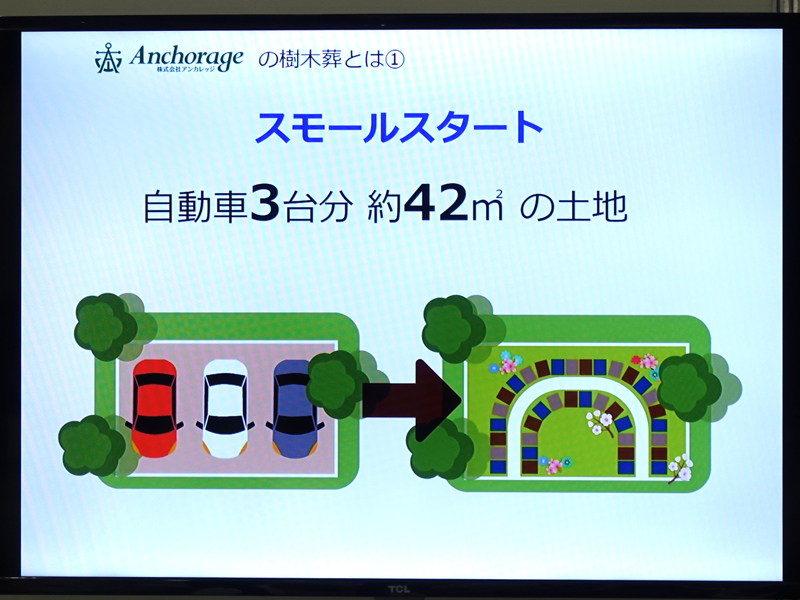

駐車場3台分ほどのスペースで始める、リスクを抑えた導入計画

アンカレッジはお寺をいかに無理なく次世代へつなげるか、そこを中心に墓地造成が行われています。そして生まれたコンセプトが「スモールスタート」です。

墓地開発は大規模になればなるほど、一基当たりの単価は下がります。しかし最初から巨額の投資をすると、上手くいかなかった場合に致命的な損失を負うことになりかねません。

例えば機械式納骨堂は、建設費として数億円レベルが必要です。そして実際に(機械式以外も含まれますが)納骨堂を作っても、1/5も売れなかったところが全体の約半数を占めているというレポートもあります。

アンカレッジの場合は導入前に綿密な市場調査を行うことで、ほとんどのお寺で1年以内に初期投資が回収できています(京都市のようにものすごく規制の厳しい所では、少し苦戦する事例もありましたが)。しかしそれでもできるだけ小さな面積で樹木葬墓地を造り、販売が進んだところで第2、3区画と拡張しています。

なお、他にも様々なリスク低減策を行っていますので、以下の記事もご参照ください。

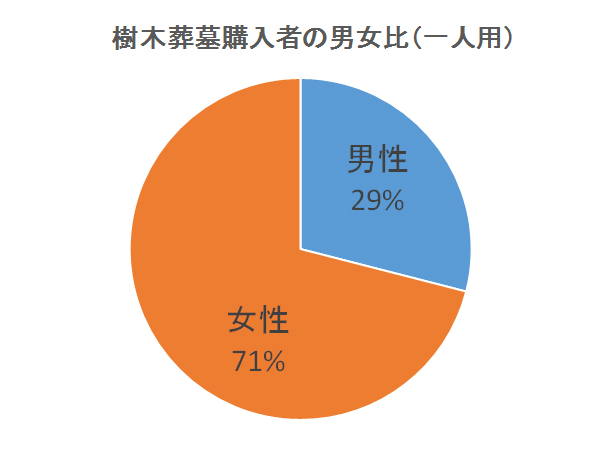

男性に嫌われても女性にターゲットを絞ることで得た需要の広さ

アンカレッジはまだ樹木葬がほとんど知られていない(お墓紹介サイトで、東京では2件しかなかった)頃から、樹木葬に特化してきました。これは女性をメインターゲットに据えた結果でもあります。

先祖代々のお墓を継承するときは、男性がお墓の管理を主に行ってきました。しかしそうしたお墓は維持が困難になり、永代供養墓の購入が視野に入った時、どのようなお墓を買うかの選択権は女性に移ってきています。

その要因としては、以下のものがあります。

○女性の方が平均寿命が長いため、夫に先立たれてからお墓を購入する人は多い

○女性の地位が向上し、家庭内での意思決定にパワーを持つようになった

○男性は面倒くさがって、わざわざお墓を自分で選ぶ人が少ない

そしてアンカレッジの調査では、男性は既存スタイルを好む一方、女性は花と緑に囲まれたお墓を好む方が多くいました。さらに今後は未婚率の上昇によって、女性が世帯主となることも増えていきます。樹木葬ニーズの増加は、まだまだ続くと予想されます。

世界レベルの造園家とコラボして作られたデザインの秀逸性

アンカレッジのお墓は、国際ガーデニングショーの最高峰「英国チェルシーフラワーショー」で10個の金メダルを獲得し、エリザベス女王から「緑の魔法使い」と称された、石原和幸先生率いる石原和幸デザイン研究所に設計をお願いしています。

石原先生が監修した庭苑は、小さな面積でも植物の種類がたくさん使われていることに特徴があります。これは様々な植物を知り抜いているからこそのこだわりがあり、四季折々でいつ訪れても楽しめる風景の移ろいから、手間をかけずに管理できる植物の選定まで考慮して配置されています。

また植物の種類が増えると、そこには蝶やトンボも飛んできやすくなります。こうした虫が羽を休める姿を見て、亡くなった家族やご先祖様を思い浮かべる方もいるようです。

植物の種類が細かく書かれると、樹木葬は仏教と結びつきやすくなる

安売り競争から脱却して生まれた収益力

これだけ世の中が多様化すると、同じ樹木葬と言っても様々な形式が出てきます。例えば自然物をできるだけ持ち込まずに山の一画をまるごと墓地にした里山タイプや、芝生を大きく広げた公園型、シンボルツリーを中心に植えたものなど、私も様々なスタイルを見てきました。

特に芝生の上に墓石を並べたタイプでは、ものすごく安価なお墓もあります。もちろんそれが悪いわけではありませんが、アンカレッジの場合は小さな面積でお墓を売るため、単価を上げることも大切にしています。

お墓で安売り競争した場合、公共霊園や納骨堂などには勝てません。それより価格を上げてでも樹木の種類を増やしてお参りしたくなるお墓を作り、故人としっかり向き合える場を生み出すことが、小さなお寺の生存戦略にもなります。

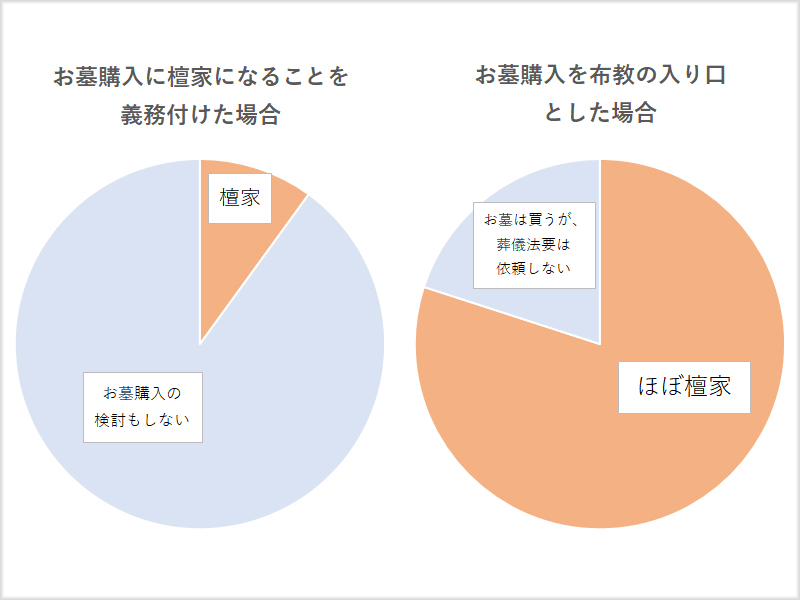

お坊さんがしっかりコミュニケーションを取る布教の足掛かり策

アンカレッジでは宗旨不問でお墓を販売しています。これは檀家になることをお墓購入の条件とすると、9割以上の方が逃げていくためです。

一方で「お墓の販売は布教の入り口」ともしています。お墓を購入された方にはその時点からお坊さんが仏教や供養についてお話しして、お寺への理解を深めて頂いています。

そもそも上にも書いた通り、アンカレッジのお墓は樹木葬の中では高価格帯に位置しています。このため興味を持たれる方も故人とのつながりを大切にしたい方が多いです。

またこれは布教のために、お坊さんが頑張る必要があるということでもあります。お墓の販売業者の中には丸投げすればすべてをやってくれるところもありますが、それでは「販売」はともかく「布教」はできません。

アンカレッジのお墓は汗をかくことをいとわないお坊さんでないと、導入が難しいことは正直に伝えておきます。

購入者の8割が葬儀法要を依頼する、新たなお寺サポーター作り

「お墓の販売は布教の入り口」とする利点は、お墓を購入された方がお寺を支える新たな担い手になってくれることにもあります。

アンカレッジの場合、お墓購入者にお寺での葬儀や法要を義務付けていませんが、それでも約8割の方が自主的に依頼されています。これは従来の「檀家」ではないものの、「ほぼ檀家」と言ってよい存在です。

この時の考え方として、お墓購入者は全て檀家となることを求めて9割の方から避けられるか、それともお墓購入者のうち2割が葬儀や法要を依頼しなくても、多くの方がほぼ檀家となることでご縁を結ぶ人数を優先するか。二つの道があります。

このうち後者を選択しているのが、アンカレッジのお寺の樹木葬ということになります。

檀家という言葉のイメージは悪いけど、檀家になりたい人は多くいる

樹木葬はお寺のご近所さん達からも、好かれやすいとデータが示す

一定期間で合祀墓に移す土地のサイクル活用

アンカレッジのお墓は形式は樹木葬ですが、制度的には永代供養墓となります。基本システムは「承継者不要」「墓じまい不要」「期間限定個別墓所」です。

これは例えば2人用のお墓の場合、2人目が亡くなられてから13年(最長33年まで延長可)で、合祀墓にお骨が移ります。

お墓に関する調査によれば、家族が亡くなった後にすぐ他の方と一緒の場所に合祀することに、抵抗を持つ方は一定数います。しかしずっと個別のお墓で管理し続けることも避けられてきています。その両者を取ったバランスの一つが、13回忌頃となっていました(13回忌だと一般の方には通じにくいため、アンカレッジの場合は分かりやすく13年としています)。

またお寺にとってはあいたお墓のスペースを新しく販売して、新たな収入手段にすることもできます。昨今は境内のお墓が無縁墓化してものすごく撤去に苦労しているお寺もありますが、こうした問題も防ぐことができます。

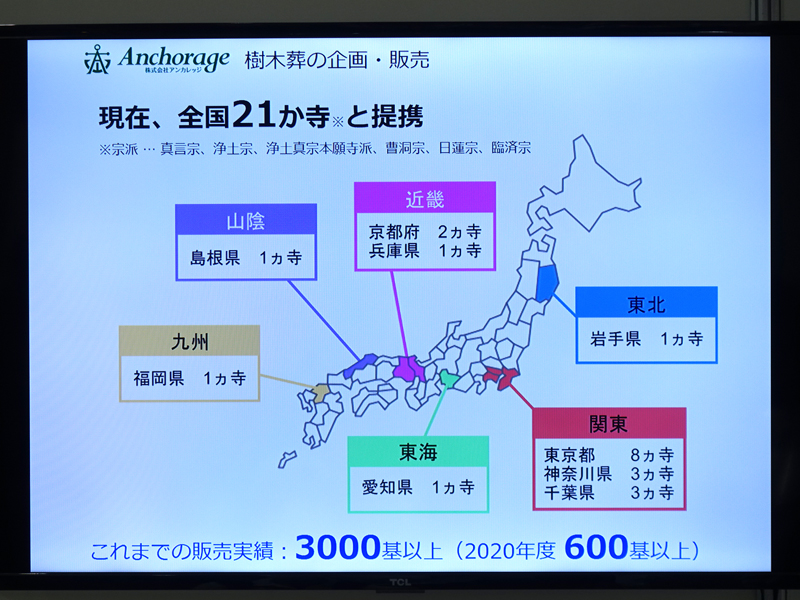

都心部から離島までお墓を作った経験値

アンカレッジのお墓は、初期の頃は『都心の樹木葬』と呼ばれていました。しかし現在は『お寺の樹木葬』と変わっています。これは多くのお寺とご一緒する中で、過疎地や離島でもお墓作りを行うことになったためです。

下の日本地図は少し昔の資料なので、現在はもう少し提携寺院が増えています。が、日本各地いろいろなお寺さんとご一緒していることが分かると思います。

また宗派も様々で、お墓をテーマにしながら寺院同士の横のネットワークも築いています。

アンカレッジ独自のマーケティング能力と販売ノウハウ

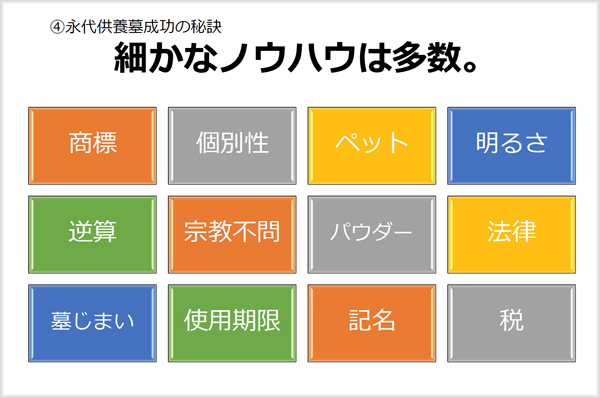

お墓は作るにも販売するにも、ノウハウが欠かせません。

例えばお墓を作る地域にどれだけ人口がいて、周辺にはどんなお墓があるかの調査や、インターネットから折込チラシまでデジタル・アナログを駆使した広報戦略、商標登録やお墓のイメージを上げるためのブランド戦略、購入者との間でトラブルを起こさないための契約書の作成など、アンカレッジにはこれまで培ってきたノウハウが多数あります。

ほーりーが顧問を務めることで、なんかいろいろ話題になる

あとはついでみたいなものですが、お寺社会で様々な(変なことばかり)活動しているほーりーが顧問を務めることで、時々ちょこちょこ話題になります。

これまでもお坊さん研修会や、いろんなメディアでお墓について語る場面がありましたし。こんな風にブログで紹介しているのも、その一環ですしね。

樹木葬を導入したい、ひとまず話を聞いてみたいお寺さん大募集

アンカレッジではこうした樹木葬庭苑を導入したいお寺さんを大募集しています。もちろん境内にお墓を造るなんて簡単なことではありませんし、問い合わせたからと言って必ず何かをしないといけないわけではありません。

まずはご要望を伺ったり現地を拝見しながらマーケティング調査なども実施し、どのような形ならお墓が造れるかを提案させて頂きます。

ご興味あるお寺さんがいたら、まずは以下のお問い合わせフォームからご連絡ください。そこからはほーりー含めて対応していきますので、よろしくお願いいたします。

【お問い合わせフォーム】